災害から命を守る

ヤフーの防災アプリ

防災情報通知

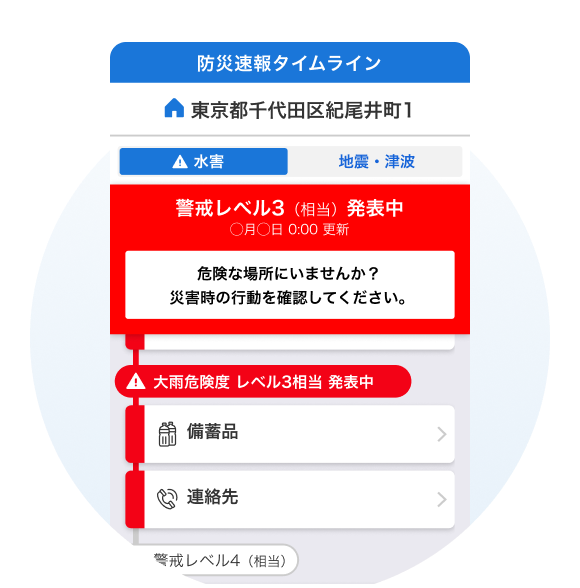

さまざまな防災情報を迅速にプッシュ通知

早め早めの行動判断をサポートします

現在地と国内3地点まで

現在地と国内3地点まで

設定可能 緊急地震速報など

緊急地震速報など

さまざまな情報に対応 「防災タイムライン」で

「防災タイムライン」で

備えや行動を確認できる

災害マップ

ユーザー同士で状況を共有でき

どんな災害がどこまで迫っているかがわかります

ユーザーによる

ユーザーによる

状況の共有 ライフラインの

ライフラインの

供給情報 報道メディア・NPO等

報道メディア・NPO等

連携パートナーによる投稿

防災手帳

防災で一番大切な普段の備えから

災害で困ったときに役に立つ情報を幅広く掲載

- 避難場所リスト

- ハザードマップ

- 緊急連絡先

- 防災用品

- 困ったときは