地震日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の基礎知識

近い将来起きる可能性のある地震の一つとして「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」があります。基本的なことを知って、いざという時に備えましょう。

近い将来起きる可能性のある地震の一つとして「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」があります。基本的なことを知って、いざという時に備えましょう。

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝と千島海溝の地殻の境界等を震源とする地震です。

出典:内閣府ホームページ

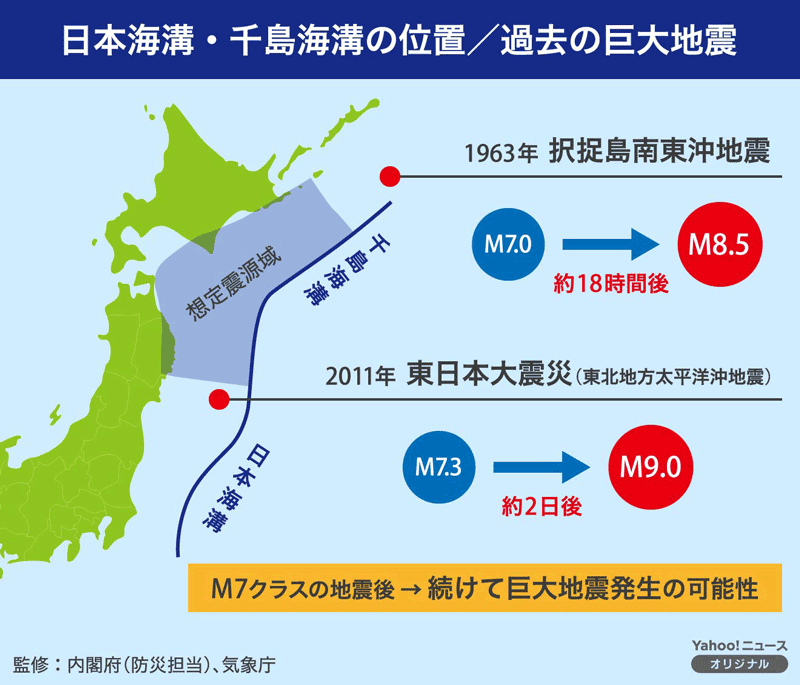

日本海溝及び千島海溝沿いの領域では、マグニチュード7~9の大小さまざまな規模の地震が多数発生しており、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震では死者・行方不明者が2万人を超えるなど、主に津波により甚大な被害が発生しました。また、それ以前にも、1896年の明治三陸地震や869年の貞観地震など、巨大な津波を伴う地震が繰り返し発生しています。

出典:気象庁ホームページ

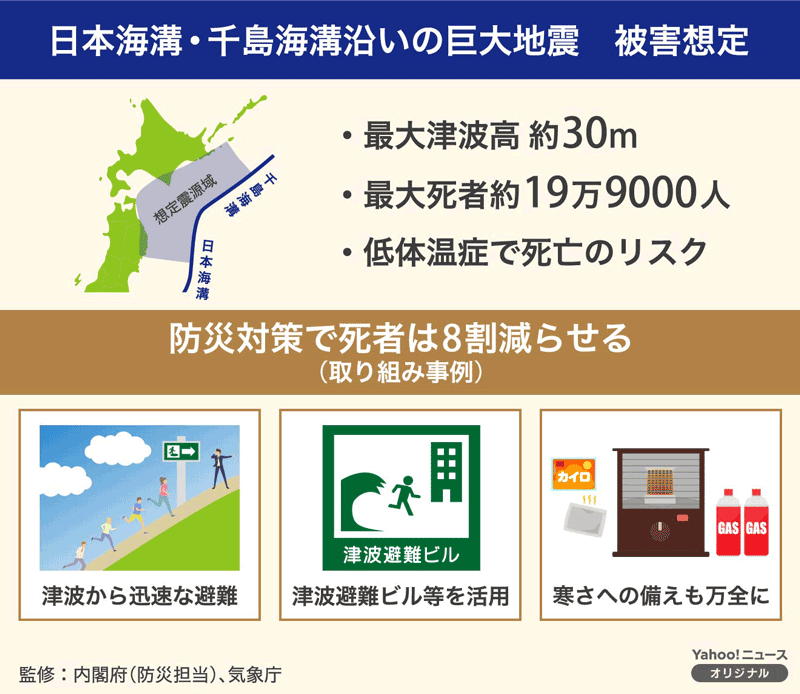

死者数が最も多くなるケースは、避難を始めるまでに時間がかかり、積雪の影響で移動が難しい「冬の深夜」となり、想定される死者数は、日本海溝で約19万9千人、千島海溝で約10万人にのぼります。

また、津波から逃れたものの、低体温症で死亡するリスクが高まる「低体温症要対処者」についても推計し、日本海溝で約4万2千人、千島海溝で約2万2千人の被害が推計されています。

建物の被害は、積雪により建物の被害が増え、出火のおそれが高まる「冬の夕方」が被害が最も大きくなると推計しています。日本海溝で約22万棟、千島海溝で約8万4千棟にのぼります。

出典:内閣府ホームページ

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、突発的に地震が発生した場合を想定し、平時から事前の防災対策を徹底し、巨大地震に備えることが重要です。また、モーメントマグニチュード(Mw)7クラスの地震が発生した後、数日程度の短い期間をおいて、さらに大きなMw8クラス以上の大規模な地震が続いて発生する事例なども確認されています。

出典:気象庁ホームページ

巨大地震が発生した際の甚大な被害を少しでも軽減するため、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその周辺でMw7以上の地震が発生した場合には、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発信し、大地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっているとして、後発地震への注意を促すこととなりました。

出典:内閣府ホームページ

2025年03月03日公開